又见“路怒症”如何开车不被暴打?

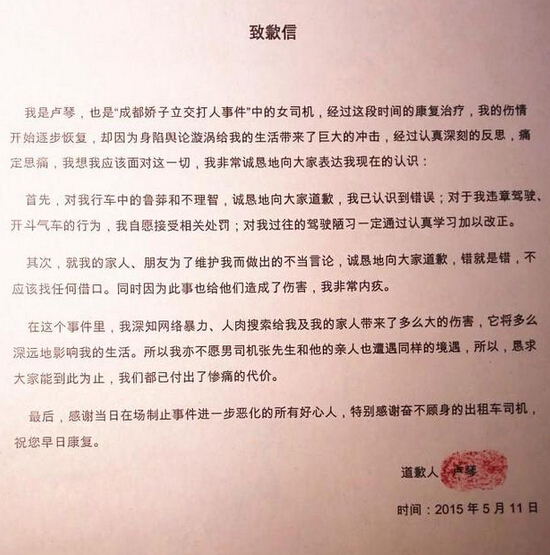

学车动态2015-01-11 15:525月3日发生在成都三环路娇子立交桥附近的“暴打女司机”事件可谓一波三折:先是打人男司机张某遭到一边倒的谴责;其后,张某道歉,女司机卢某被打前连续变道且碾压实线的视频曝光,舆论开始反转,指责和谩骂卢某的声音出现;再然后,舆情爆炸,除简单的站队支持外,一方面女司机卢某遭遇“人肉”,各类信息在曝光与澄清中混乱交织,另一方面也有人开始反思此事中的“网络暴力”、“驾驶规则与安全”、“个人隐私”等社会问题。一时间,众声喧哗。被打女司机卢某的亲属称,如今仍在住院的卢某近日来也在反思,并认识到自己在此事中的一些过错,特写下《致歉信》并授权发布。

多年不见的“路怒症”,因着“暴打女司机”事件的升温再度出现在人们的视线。虽然许久未见,可“路怒症”却一直存在,只有彻底解决了问题,才能真正与之“再见”。今天,小易就借着此事件和大家聊聊如何开车防止被暴打。

何为“路怒症”?

路怒症,就是带着愤怒去开车。指汽车或其他机动车的驾驶人员有攻击性或愤怒的行为。此类行为可能包括:粗鄙的手势、言语侮辱、故意用不安全或威胁安全的方式驾驶车辆,或实施威胁。这个说法源于上个世纪80年代,产生于美国。 “路怒”(roadrage)一词被收入新版牛津词语大辞典,用以形容在交通阻塞情况下开车压力与挫折所导致的愤怒情绪。

汽油味让人“疯狂”

引起司机发怒的原因很多,比如说气味的影响就很显著。到底汽油之类的味道对人会有怎样的影响呢?

20世纪80年代末至90年代中后期,日本的中学里曾经流行过“吸入剂游戏”。对着盛有涂料的杯子深吸气,里面的溶剂就能迅速麻醉大脑,而后帮你神游太虚幻境。尽管游戏者本人感觉很棒,但在旁人看来,他们和醉酒者相比没啥两样。更严重的是,这些“吸醉”的人很喜欢跳楼;如果他们是摩托车手,则很可能上演惨烈的撞车事故。日本总务省和警视厅随后将有机涂料列为软性毒品,禁止随意贩卖给青少年,由此才刹住了中学里的“跳楼风”和“撞车风”。

平时的积怨在路上爆发

除了气味,平时积郁情绪的集中爆发也是个重要的原因。

大家都知道,人在拥挤、嘈杂、禁锢的环境里会变得易怒。那么在拥堵的公路上,不良情绪和记忆就像燃料;让人易怒的情境相当于助燃剂;争吵和侮辱性的手势则是引火石。

20世纪90年代是美国公路暴力犯罪最猖獗的时代。美国汽车协会(American Automobile Association)发起的历时7年的调查也刚好覆盖了这个时期。

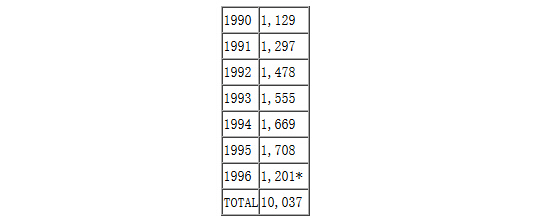

这个表是1990-1996年间,美国公路上由“侵略性驾驶”(Aggressive Driving)造成的致人受伤或致死案件的数量。1996年的伤亡数字较低是因为只收集了1-8月的(打星号处),按照比例换算,1996年全年的该类 事故数量大约为1201×1.5=1803,所以整个趋势是递增的。

在所有的10037个案件中,共有218人死亡,12610人受伤,受伤者中超过3500人因为截肢或者脑部受损而终身残废。

公路上因为各种原因而出手伤人的家伙,大部分是受教育程度低、不易控制情绪的年轻男性。不过,在少数案子里,女性和老年人也有很血腥的行为。

这些肇事者的情绪可以分成两种。一种是持续激动狂躁,不断地向警察重复着令他愤怒的理由;另一种则是深刻忏悔,他们为自己当时的的情绪爆发感到不可思议,甚至惊恐。第一种人远不如第二种人那么多。这个情况应该是宗教信仰的关系。

如何让自己不犯路怒症?

下面就是最简单实用的三条建议:

在你情绪不好的时候,尽量不要自己开车出行,而是选择公共轨道交通。

如果你每天出行的距离不是太远,而无论公路或轨道都堵不堪言的时候,请你选择自行车或者步行。因为当汽车的速度比自行车还慢时,你的情绪很难控制在不爆发的范围内。

当你在驾驶室里看到别的车挑衅超车时,千万要记住,那并非针对你,而是那个驾驶员固有的习惯。在这种时刻保持情绪淡定,只会对你有好处,而不会把你引入争吵甚至打斗或撞车的麻烦里去。

许多研究者都郑重地提醒:在公路上请按照规矩开车。别堵路,别随便停车。如果要超车时,也请不要太招摇。总之,避免激怒别人就是保护自己。

或许正在看此文章的您就“患”着路怒症,或者您所认识的会开车的朋友也有路怒症,那么,当您看了这篇文章后,是否应该思考下改掉路怒症呢?

路怒症的破坏力可能不大,但一旦中招,或多或少都会影响当事人的生命财产健康。不过,只要您从现在开始正视路怒症,调整自己摆脱路怒症,您就给自己及他人的生命财产安全增加了几份保障。

- 驾考类型

- 小车

- 货车

- 摩托车

- 客车

- 资格证类型

- 客运

- 货运

- 危险品

- 教练员

- 出租车